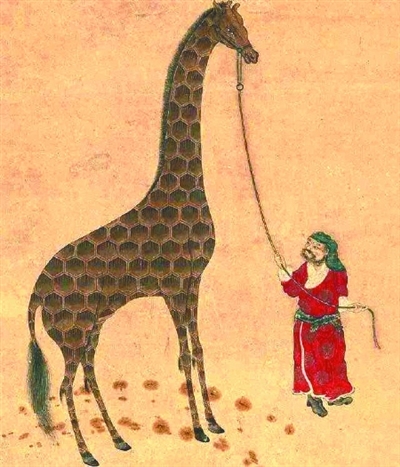

长颈鹿属于脊椎动物中的哺乳动物,主要分布在非洲。虽然有化石表明,长颈鹿曾经在亚洲生存过,但中国并不产长颈鹿,因此但凡在中国历史上记载的长颈鹿,都是来自外邦的。明代郑和下西洋时,到达了长颈鹿的原产地非洲,并将长颈鹿带回国内,郑和称其为“祖剌法”,国人则称其为“麒麟”,此后又有国家将其作为贡品进献给明朝皇帝,并有《瑞应麒麟图》留世。后来长颈鹿又多次被引入中国,国人对其认知逐渐增多,给出的名字也非常多,其中“麒麟”为多数。但在此之前,麒麟作为一种瑞兽,其形象很早就出现在青铜器、壁画、玉雕等的纹饰中,却不是长颈鹿的样子,而是似鹿似马或似狮似虎的形象。

鸦片战争后,西学进一步传入中国。英国传教士合信在《博物新编》中介绍了长颈鹿的外形和习性,称其为“麋类之特”,名为“之獵猢”,并说“中国无名”,说明他对长颈鹿的早期入华故事无所了解。近代的生物学教科书中,也有对于域外动物的介绍,其中就包括长颈鹿。不同的教科书对于长颈鹿的称谓有所不同,介绍的详略也有差异。

近代中国的动物学知识花了较长的时间才逐渐达成一致。当中国的生物学逐渐开始建制化,生物学的话语体系趋于统一,国人对于长颈鹿的认知才更加科学了。(新华科技)