湖南博物院近日公布马王堆汉墓研究重大突破:一件尘封近五十载、曾被误判为 “枕巾”的丝织珍品,其真实身份竟是迄今为止考古发现最早的丝制坐垫;与此同时,借助高科技手段,国宝级文物 T 形帛画首次显露出多处精心改绘的痕迹,为解读汉代丧葬礼仪与艺术创作提供了全新视角。

五十年误判终修正:“枕巾” 原是千年坐垫

1972 至 1974 年,长沙马王堆汉墓的惊世发掘,让西汉长沙国丞相利苍家族奢华的地下世界重现人间。在利苍夫人辛追墓室的北边厢,两件纹饰华美的丝织品相伴出土:一件为绢地 “乘云绣”,明确覆盖于药枕之上,随葬品清单清晰记载其为“乘云绣枕巾”;另一件形制、纹样与之相似的绮地“乘云绣”,则被压在一件夹袍之下。由于后者未找到对应的遣册记录,尽管其材质(绮)与绣工精细度均与绢地枕巾存在差异,专家们仍谨慎地将其归类为另一件“枕巾”。

“为何需要两件枕巾?” 这个看似细微的疑问,却如种子般在湖南博物院研究馆员、马王堆汉墓及藏品研究展示中心主任喻燕姣心中生根发芽。她反复审视墓室北边厢出土时的老照片,一个大胆的猜想逐渐清晰:压在袍下的绮地 “乘云绣”,莫非并非枕具,而是坐具?

喻燕姣重新审视随葬品清单,确认绮地“乘云绣”为坐垫。这纠正了半世纪的误判,也修正了发掘报告中 “几巾” 与坐垫编号混淆的错误。

科技之光穿透岁月:镇馆帛画暗藏改绘玄机

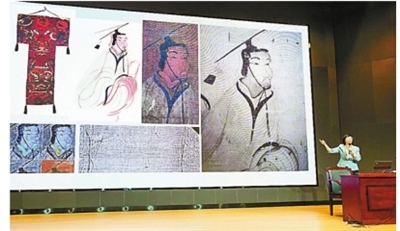

作为湖南博物院镇馆之宝之一,出土于辛追墓的 T 形帛画描绘了天上仙境、人间生活与地下世界。如今,运用多光谱成像、高光谱成像及大幅面 X 射线荧光成像等尖端多模态图像信息采集技术,这幅国宝首次向世人展示了其创作过程中不为人知的修改秘密:

天上世界的调整:天门守卫者(守门神)手中,清晰地保留着玉圭的底稿线条,但在最终完成的画面上,这件象征极高礼遇的玉器却消失了。同时,门吏身旁的豹子形象,其位置存在移动的迹象。

人间场景的增补:在人间部分,位于玉璧之下、对墓主人辛追进行祭祀的队列中,人物数量被有意增加。

喻燕姣分析认为,帛画的创作遵循了勾线、设色的传统流程,部分改动可能属于绘画过程中的常规调整。然而,守门神手中精心起稿的玉圭最终被舍弃不用,则可能蕴含着更深层的社会变迁信息。“手执玉圭,是春秋战国时期极为隆重的觐见礼仪。到了汉代,礼制可能已发生变化。辛追夫人去世时,其灵魂升入天门觐见神灵,或许已不再需要执圭之礼。”这一细节的抹除,无声地诉说着时代礼仪规范的演变。

《车马仪仗图》的未解之谜:谁被后添入画?

科技手段的运用同样揭开了马王堆三号墓出土巨幅帛画《车马仪仗图》的修改痕迹。这幅以墓主人为中心、展现盛大检阅仪式的画作,以其罕见的写实风格备受珍视。通过高光谱成像技术,专家们惊讶地发现,画面右下方原本排列规整、气势磅礴的14列骑兵方阵中,有4个体型明显大于周围骑兵的人物形象,竟然是后期覆盖了原有的马车图案后添加绘制而成。

“为何要在严整的骑兵阵中突兀地加入这四位显眼的人物?他们究竟是何身份?代表着何种意图?”喻燕姣表示,这一意外的改绘发现,在学术界引发了新的探讨与争议,其谜底仍有待进一步研究揭示。专家们强调,人工智能工具与多模态图像信息采集技术的深度应用,将持续赋能马王堆帛书、帛画的深入研究。

(新华网)